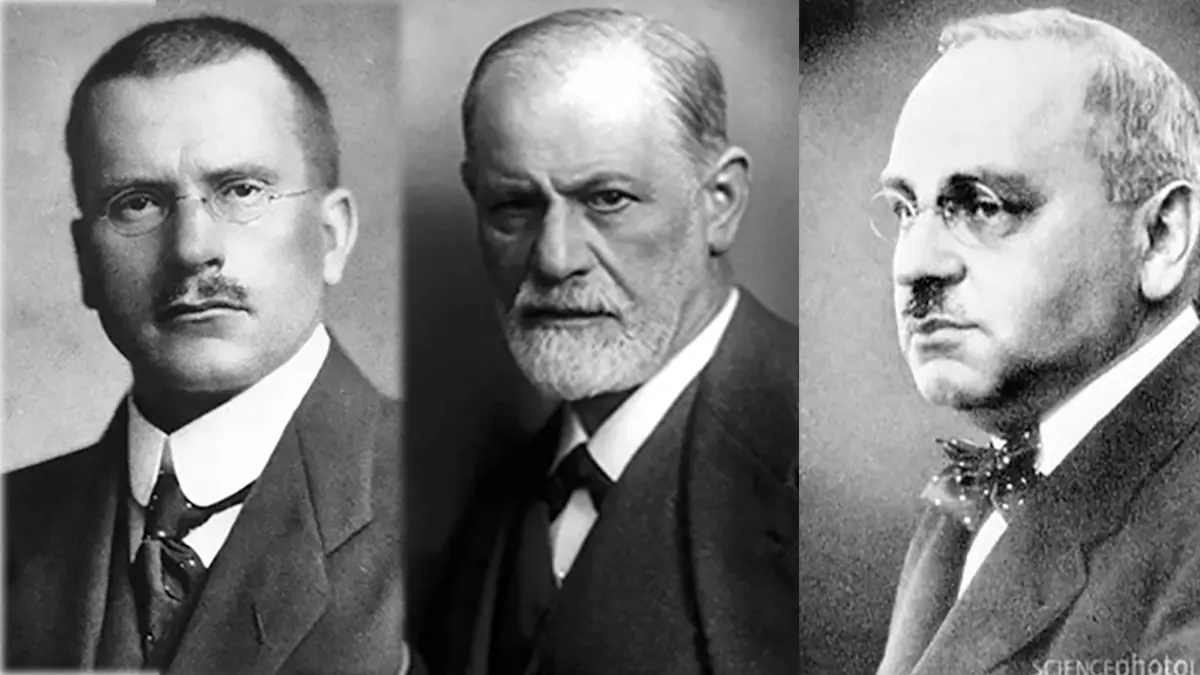

アドラー、フロイト、ユングという名前は、心理学に詳しくない人でも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。彼らは20世紀を代表する心理学の三大巨匠であり、その思想は現代社会にも大きな影響を与え続けています。

しかし、それぞれの理論の違いとなると、なかなか理解するのが難しいものです。アドラー心理学、精神分析、分析心理学…名前は聞いたことがあっても、その中身はよく分からないという方も多いでしょう。

この記事では、アドラー、フロイト、ユング、この3人の巨匠たちの思想を、人間観、無意識の捉え方、主要概念などの観点から徹底的に比較し、それぞれの違いを分かりやすく解説していきます。

この記事を読めば、3人の理論の全体像を把握し、それぞれの違いを明確に理解することができるでしょう。

さらに、彼らの思想が現代社会にどのような影響を与えているのかについても考察していきます。

第1章:アドラー、フロイト、ユングの生涯と時代背景

3人の思想を理解する上で、彼らの生きた時代背景を知ることは非常に重要です。

彼らがどのような環境で育ち、どのような経験を経て、それぞれの理論を構築していったのかを見ていきましょう。

1-1. アルフレッド・アドラー (1870-1937)

アドラーは、オーストリアのウィーン郊外で、ユダヤ人穀物商の次男として生まれました。幼少期は病弱で、くる病や喉頭痙攣に苦しみ、死の危険にさらされたこともありました。この経験が、彼に強い劣等感を与え、後に医師を志すきっかけとなりました。

ウィーン大学医学部卒業後、眼科医、内科医として開業。社会的に恵まれない人々の治療にも積極的に取り組みました。

1902年、フロイトに招かれウィーン精神分析協会の創立メンバーとなりますが、1911年に決別し、独自の「個人心理学」を提唱します。

第一次世界大戦では軍医として従軍し、戦争神経症の研究に取り組みました。戦後は、児童相談所の設立など、教育分野で大きな功績を残しています。

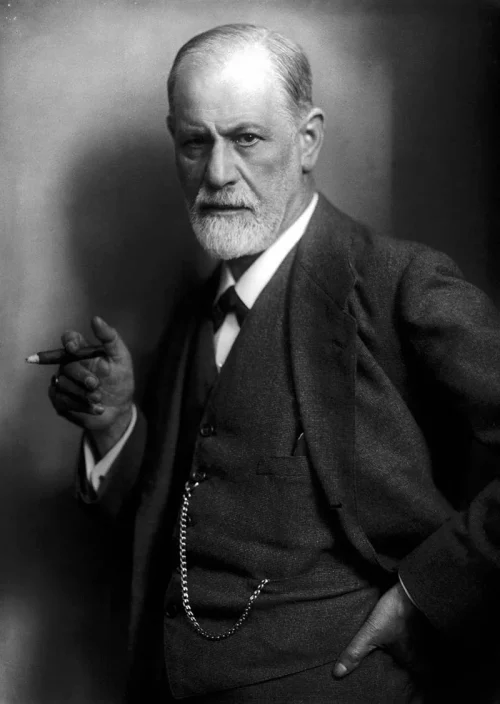

1-2. ジークムント・フロイト (1856-1939)

フロイトは、現在のチェコ共和国にあたるモラヴィア地方のフライベルクで、ユダヤ人毛織物商人の家庭に生まれました。4歳の時に一家はウィーンに移住し、彼はその後の人生のほとんどをウィーンで過ごしました。

ウィーン大学医学部で神経学を学び、神経科医として開業。

催眠療法や自由連想法を用いた研究を通じて、無意識の概念を探求し、「精神分析」を創始しました。

フロイトは、人間の行動の多くが無意識的な欲動、特に性的欲動(リビドー)によって動機づけられていると考え、エディプス・コンプレックスなどの概念を提唱しました。

彼の理論は、当時のヨーロッパ社会に大きな衝撃を与え、精神医学だけでなく、文学や芸術など様々な分野に影響を与えました。

1-3. カール・グスタフ・ユング (1875-1961)

ユングは、スイスのケスヴィルで、スイス改革派教会の牧師の家庭に生まれました。

バーゼル大学医学部で精神医学を学び、チューリッヒ大学の精神科病院で研究を始めます。

1907年にフロイトと出会い、精神分析運動に参加しますが、リビドーの概念などをめぐってフロイトと対立し、1913年に決別。独自の「分析心理学」を確立しました。

ユングは、フロイトが想定した個人的無意識よりもさらに深い層に、人類に共通する「集合的無意識」が存在すると考え、元型(アーキタイプ)などの概念を提唱しました。

彼の思想は、神話学、宗教学、芸術など、幅広い分野に影響を与えています。

第2章:人間観の違い:人間をどう捉えるか?

アドラー、フロイト、ユングは、それぞれ異なる人間観を持っていました。

彼らが人間をどのような存在として捉えていたのかを比較してみましょう。

2-1. アドラー:未来志向で、目的を持って主体的に生きる存在

アドラーは、人間を未来志向の存在として捉えていました。

人間は、過去の経験に縛られるのではなく、未来の目標に向かって、自らの意思で行動を選択し、人生を創造していくと考えたのです。

彼は、人間は誰しも劣等感を持っているが、それを克服し、「理想の自分」に近づこうとする「優越性の追求」が、人間の行動の原動力になると考えました。

つまり、人間は目的を持って主体的に生きる存在なのです。

2-2. フロイト:過去の経験、特に性的欲動に突き動かされる存在

フロイトは、人間は過去の経験、特に幼少期の経験によって、その後の人格形成が大きく影響を受けると考えました。

そして、人間の行動の多くは、無意識的な欲動、特に性的欲動(リビドー)によって突き動かされていると考えたのです。

彼は、人間の心を「エス(イド)」「自我」「超自我」の3つの部分からなると考え、無意識的な欲動のままに行動しようとする「エス(イド)」、現実原則に従ってエスをコントロールしようとする「自我」、そして、親や社会から取り入れた道徳規範である「超自我」の葛藤が、人間の行動を決定づけるとしました。

2-3. ユング:より深い無意識(集合的無意識)と繋がる神秘的な存在

ユングは、フロイトが想定した個人的無意識よりもさらに深い層に、人類に共通する「集合的無意識」が存在すると考えました。

この集合的無意識には、神話や伝説に登場するような、人類普遍のイメージや象徴(元型:アーキタイプ)が蓄えられていると考えたのです。

ユングは、人間はこれらの元型と繋がり、自己の全体性を実現していく「個性化」のプロセスを歩む存在であると考えました。

彼は、人間をより神秘的で、精神的な成長の可能性を秘めた存在として捉えていたのです。

第3章:無意識の捉え方の違い:「心の深層」をどう考えるか?

アドラー、フロイト、ユングは、「無意識」という概念を重視していましたが、その捉え方には大きな違いがありました。

3-1. アドラー:無意識よりも、意識化できる「目的」を重視

アドラーは、フロイトほど無意識の役割を重視しませんでした。

彼は、無意識的な衝動よりも、意識的に設定された「目的」が人間の行動を決定づけると考える「目的論」を提唱しました。

例えば、ある人が人前で緊張して話せなくなるのは、過去のトラウマが原因(原因論)ではなく、「人前で失敗したくない」「よく見られたい」といった目的があるからだと考えます。

アドラーにとって、重要なのは無意識を探ることではなく、意識化できる目的を明確にし、それを達成するために建設的に行動することなのです。

3-2. フロイト:「エス(イド)」と呼ばれる、無意識的欲動が人間の行動を支配

フロイトは、人間の心の大部分は無意識であり、そこには「エス(イド)」と呼ばれる、本能的な欲動が渦巻いていると考えました。エスは、快楽原則に従い、現実を無視して欲求の充足を求めます。

彼は、人間の行動は、この無意識的な欲動をいかにコントロールするかという、「エス」「自我」「超自我」の葛藤によって決まると考えました。

つまり、無意識こそが人間の行動を支配していると考えたのです。

3-3. ユング:個人的無意識に加え、「集合的無意識」という人類共通の深層心理を想定

ユングは、フロイトが提唱した個人的無意識のさらに深い層に、「集合的無意識」が存在すると考えました。

集合的無意識は、個人的な経験を超えた、人類に共通する普遍的な心の領域です。

この領域には、「元型(アーキタイプ)」と呼ばれる、神話や夢に現れるような、人類共通のイメージや行動パターンが蓄えられています。

ユングは、この集合的無意識と繋がることで、人間は自己の全体性を実現し、より深いレベルで自己を理解することができると考えました。

第4章:主要概念の比較:キーワードで見る3者の理論

ここでは、アドラー、フロイト、ユングの理論を理解する上で重要なキーワードを比較しながら、それぞれの違いをさらに詳しく見ていきましょう。

4-1. アドラー:劣等感、優越性の追求、共同体感覚、ライフスタイル

- 劣等感: 誰もが持っている、他者と比べて自分が劣っていると感じる感情。アドラーは、劣等感自体は悪いものではなく、成長の原動力になると考えました。

- 優越性の追求: 劣等感を克服し、「理想の自分」に近づこうとする欲求。他人より優位に立つことではなく、自己実現を目指すことを意味します。

- 共同体感覚: 自分が社会や共同体の一員であるという感覚。他者への貢献を通じて、自分の居場所を見出すことです。アドラーは、共同体感覚が人間の幸福にとって不可欠であると考えました。

- ライフスタイル: 人生における目標、自己概念、世界観、行動パターンなどを包括した、その人独自の「生き方のスタイル」。幼少期に形成されますが、大人になってからも変えることができると考えました。

4-2. フロイト:リビドー、エディプス・コンプレックス、防衛機制

- リビドー: フロイトが提唱した、性的欲動を中心とした、人間の根源的なエネルギー。

- エディプス・コンプレックス: 男児が母親に対して抱く、近親相姦的な欲求と、父親に対する嫉妬心。フロイトは、この葛藤を乗り越えることが、正常な人格発達に不可欠であると考えました。

- 防衛機制: 不安や葛藤から自分を守るために、無意識的に働く心のメカニズム。「抑圧」「否認」「投影」など、様々な種類があります。

4-3. ユング:元型、コンプレックス、個性化

- 元型(アーキタイプ): 集合的無意識に存在する、人類に共通するイメージや行動パターン。「アニマ」「アニムス」「ペルソナ」「影」など、様々な種類があります。

- コンプレックス: 個人的無意識に存在する、感情的に強く結びついた心的内容。抑圧された体験や、未解決の葛藤などが原因で形成されます。

- 個性化: 自己の全体性を実現し、より深いレベルで自己を理解していくプロセス。ユングは、個性化を人間の人生における最も重要な課題であると考えました。

第5章:現代社会への影響:3人の思想は現代にどう生きているか?

アドラー、フロイト、ユングの思想は、現代社会にも大きな影響を与え続けています。

5-1. アドラー:自己啓発、教育、ビジネスなど幅広い分野で応用

アドラー心理学は、自己啓発、教育、ビジネスなど、幅広い分野で応用されています。

- 自己啓発: 「嫌われる勇気」などのベストセラーを通じて、アドラー心理学は多くの人に自己理解と成長のヒントを与えています。

- 教育: 児童相談所の設立など、教育分野に貢献したアドラーの「勇気づけ」の考え方は、現代の教育現場でも重視されています。

- ビジネス: 近年、従業員のモチベーション向上や、チームビルディングなどに、アドラー心理学の考え方が応用されるようになっています。

5-2. フロイト:精神分析療法、芸術、文学などに影響

フロイトの精神分析は、精神分析療法という形で、現代の心理療法に大きな影響を与えています。また、彼の思想は、芸術や文学などにも大きな影響を与えました。

- 精神分析療法: 自由連想法などを用いて、無意識を探求し、心の悩みの解決を目指す心理療法。

- 芸術・文学: シュルレアリスムなどの芸術運動や、無意識をテーマにした文学作品などに、フロイトの影響が見られます。

5-3. ユング:芸術療法、神話研究、スピリチュアルな分野との関連

ユングの分析心理学は、芸術療法、神話研究、スピリチュアルな分野などとの関連が深く、現代社会においても一定の影響力を持っています。

- 芸術療法: 絵画や音楽などの芸術活動を通じて、自己表現を促し、心の癒しを目指す心理療法。ユングの元型の概念などが応用されています。

- 神話研究: ユングの集合的無意識や元型の概念は、神話学や宗教学にも大きな影響を与えました。

- スピリチュアル: 近年、ユング心理学は、スピリチュアルな分野との関連で語られることも多くなっています。

第6章:比較表:アドラー、フロイト、ユングの違いまとめ

最後に、アドラー、フロイト、ユングの思想の違いを、一覧表にして分かりやすくまとめてみましょう。

| 項目 | アドラー | フロイト | ユング |

|---|---|---|---|

| 生没年 | 1870-1937 | 1856-1939 | 1875-1961 |

| 出身国 | オーストリア | チェコ(モラヴィア) | スイス |

| 人間観 | 未来志向、目的論、主体的 | 過去志向、決定論、性的欲動に突き動かされる | 集合的無意識と繋がる、神秘的、精神的成長 |

| 無意識 | 意識化できる目的を重視 | 無意識(エス)が行動を支配 | 個人的無意識+集合的無意識 |

| 主要概念 | 劣等感、優越性の追求、共同体感覚、ライフスタイル | リビドー、エディプス・コンプレックス、防衛機制 | 元型、コンプレックス、個性化 |

| 現代への影響 | 自己啓発、教育、ビジネス | 精神分析療法、芸術、文学 | 芸術療法、神話研究、スピリチュアル |

まとめ

アドラー、フロイト、ユングは、それぞれ異なる視点から人間の心を理解しようと試みた、偉大な心理学者です。

- アドラー: 人間は、未来の目標に向かって主体的に生きる存在であり、劣等感をバネに成長できると説きました。彼の理論は、現代の自己啓発や教育に大きな影響を与えています。

- フロイト: 人間の行動は、無意識的な欲動、特に性的欲動によって突き動かされていると主張しました。彼の精神分析は、心理療法だけでなく、芸術や文学にも大きな影響を与えました。

- ユング: 人間の心の奥底には、人類共通の集合的無意識が存在し、そこには元型と呼ばれる普遍的なイメージが蓄えられていると考えました。彼の理論は、神話研究やスピリチュアルな分野で注目を集めています。

彼らの違いを知ることで、人間の心への理解がより深まるだけでなく、自分自身の生き方を見つめ直すきっかけにもなるでしょう。

この記事が、アドラー、フロイト、ユングという、心理学の三大巨匠の思想を理解する一助となれば幸いです。

コメント