当てはまる人は要注意。 現代人の悩みの正体

あなたは今、こんな悩みを抱えていませんか?

- SNSで他人の投稿を見て、自分と比べてしまい、落ち込むことが多い

- 仕事のミスを引きずってしまい、過度に自分を責めてしまう

- 周囲の評価が気になり、常に「いいね」の数に一喜一憂してしまう

- 将来への漠然とした不安で、押しつぶされそうになる

- 人間関係のちょっとした行き違いで、イライラしたり、クヨクヨしたりしてしまう

現代は情報過多な時代です。スマートフォンを開けば、SNSを通じて大量の情報が流れ込み、常に誰かと繋がっている状態が当たり前。

一見便利になったように見えますが、多くの人が「なんとなく生きづらい」「心が休まらない」と感じ、心の疲れを抱えています。

「もっと楽に生きる方法はないのだろうか?」

そんな現代人の切実な声に応える一冊が、僧侶であり、作家でもある草薙龍瞬氏の著書

『反応しない練習 あらゆる悩みが消えていくブッダの超・合理的な「考え方」』です。

本書では、仏教の開祖であるブッダの教えを、現代を生きる私たちにも実践しやすいように、分かりやすく解説されています。

そして、その教えの根幹にあるのが、

あらゆる悩みの原因は、私たちの心が、無意識に「反応」してしまうことにある

という考え方なのです。

本書を読めば、無駄な反応を減らし、心を穏やかに保つ方法を身につけ、あなたの生き方はもっと楽に、そして豊かになるでしょう。

「反応しない練習」で悩みが消えるメカニズム

では、ブッダが説く「反応しない」とは、具体的にどういうことなのでしょうか?

私たちの心は、外部からの刺激に対して、無意識のうちに「快・不快」を判断し、それに基づいて「反応」します。

例えば、嫌なことを言われたら「不快」と感じて怒りが湧いたり、好きな人に褒められたら「快」と感じて嬉しくなったりする。

これが「反応」です。

この「反応」こそが、私たちの心を苦しめる諸悪の根源であると、同書では述べられています。

なぜなら、「反応」は、多くの場合、一時的な感情に過ぎず、それに基づいて行動すると、後悔したり、問題をさらに大きくしてしまったりするからです。

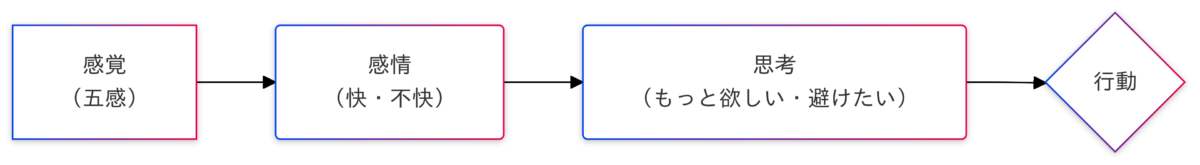

本書では、この心の動きを、「感覚」→「感情」→「思考」→「行動」というプロセスで説明しています。

【心の反応プロセス】

| 段階 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 感覚 | 五感を通じて、外部からの刺激を受け取る | 仕事でミスをして上司に怒られた (聴覚) |

| 感情 | その「感覚」に対して、 「快」か「不快」かという「感情」が生まれる | 「不快」と感じる (怒り、悲しみ、自己嫌悪) |

| 思考 | 「快」なら「もっと欲しい」、 「不快」なら「避けたい」という「思考」が生まれる | 「なぜ怒られなければならないんだ」など、 様々な思考が巡る |

| 行動 | その「思考」に基づいて、「行動」を起こす | 上司に反論する、やけ酒を飲む、など |

このプロセスを図で表すと、以下のようになります。

私たちは日常的に、無数の「反応」を繰り返しています。

そして、その「反応」が、怒り、悲しみ、不安、後悔といった、様々なネガティブな感情を引き起こし、悩みの原因となっているのです。

「反応しない」ことがなぜ重要なのか?

「反応しない」とは、決して、感情を押し殺したり、無関心になったりすることではありません。

そうではなく、刺激に対して、無意識に「快・不快」で判断する前に、一歩引いて、その刺激をありのままに受け止め、冷静に観察するということです。

「反応しない」ことを心がけると、以下のようなメリットがあります。

- ストレスの軽減: 無駄な「反応」が減り、心が穏やかに。

- 人間関係の改善: 冷静な対応ができるようになり、人間関係がスムーズに。

- 集中力の向上: 「反応」に振り回されず、目の前のことに集中できる。

- 判断力の向上: 冷静に状況を判断し、より良い選択が可能に。

- 幸福感の向上: 不必要な「反応」を手放すことで、心が軽くなり、幸福感を得られやすく。

悩みを消し去る実践方法:「反応しない練習」6つのステップ

『反応しない練習』では、「反応しない」ための具体的な方法が、豊富に紹介されています。

ここでは、特に重要な実践方法を、6つ抜粋し、さらに日常で取り入れやすい具体例を交えながら解説します。

より詳細な実践方法は本書をご覧ください。

1. 心の状態を「言葉」で確認する(ラベリング)

自分の心の状態を、客観的に「言葉」で確認する練習です。

方法: 静かな場所で目を閉じ、深呼吸をし、湧き上がる感情や思考を言葉で確認。

「怒っている」「悲しい」など、どんな言葉でもOK。それを心の中で何度か繰り返し、良い・悪いと判断せずに、ただ受け止めます。

効果: 感情や思考に巻き込まれず、一歩引いて、客観的に自分を観察でき、自己認識の向上、感情のコントロールがしやすくなる効果があります。

活用シーン: 仕事でミスをして落ち込んだ時、人から批判されて怒りを感じた時、将来への不安を感じた時など。

2.「妄想」を止める

過去の後悔や未来への不安など、ネガティブな妄想は、心の作り話に過ぎません。

「これは妄想だ」と気づき、「過去は変えられない」「未来はまだ来ていない」と、自分に言い聞かせましょう。

「今、ここ」に集中するトレーニング:

- 呼吸に意識を集中する: 呼吸の出入りに意識を集中し、雑念が湧いたら、再び呼吸に意識を戻します。

- 歩く瞑想: 歩く動作に意識を集中し、一歩一歩の感覚を丁寧に味わいます。

- 食事瞑想: 食べ物の味や食感に意識を集中し、一口一口をじっくりと味わいます。

3. 欲求の「エネルギー」を理解する

人間の苦しみの原因は「渇愛(かつあい)」、つまり「欲求」にあります。

欲求を「快楽欲」「生存欲」「拒絶欲」の3つに分類し、それぞれの特徴を理解しましょう。

- 快楽欲: 五感を通じて得られる快楽を求める欲求。

- 生存欲: より良く生きたい、認められたいという欲求。

- 拒絶欲: 苦痛や不快なものを避けたいという欲求。

欲求との上手な付き合い方:

欲求を認識し、性質を理解し、心身への影響を観察し、駆り立てられるままに行動するのではなく、冷静に判断します。

4.「判断」から離れる

物事を「良い」「悪い」と、すぐに判断しがちです。しかし、この「判断」が、苦しみを生む原因となることがあります。

「良い」「悪い」の判断を保留する:

物事をあるがままに受け入れ、「良い」「悪い」の判断を保留する練習が効果的です。

価値判断を手放すメリット:

物事を客観的に見ることができ、余計な「反応」が減り、心が穏やかになり、ストレスが軽減されます。

5. 慈悲の瞑想

自分自身と他者に対して、思いやりと慈しみの心を育むための瞑想です。

方法:

静かな場所で目を閉じ、深呼吸をし、自分自身、大切な人、見知らぬ人や苦手な人、すべての生きとし生けるものの順に、慈しみの言葉を心の中で唱えます。

効果:

自分自身と他者への思いやりが深まり、心が穏やかになり、怒りや憎しみといったネガティブな感情を和らげる効果があります。

6.「怒り」に対処する方法

「怒り」は、反応の中でも特に強いエネルギーを持つ感情です。

対処法:

怒りのラベリング、深呼吸、その場を離れる、怒りの原因を考える、自分の「ものさし」を疑う、相手の立場を想像するなど。

怒りを鎮める呼吸法:

4秒かけて息を吸い、7秒間息を止め、8秒かけて息を吐き出す「4-7-8呼吸法」は、副交感神経を優位にし、リラックス効果をもたらします。

なぜ『反応しない練習』が支持されるのか?本書の魅力

本書の魅力を3つに絞ると

- 現代人の悩みへの深い洞察と共感:

多くの人が「なんとなく生きづらい」と感じている現代社会において、その原因を、ブッダの教えに基づいて、「反応」という切り口から、分かりやすく解説している点。 - 実践しやすい具体的な方法:

「ラベリング」「呼吸法」など、どれも、特別な道具や場所を必要とせず、日常生活の中で、すぐに実践できるものばかりです。 - ブッダの教えと現代科学の融合:

マインドフルネスの研究など、現代科学によって、ブッダの教えの有効性が裏付けられていることを示し、納得感を持って実践に取り組むことができます。

まとめ:「反応しない練習」で、悩まない、心穏やかな人生を

『反応しない練習』は、現代社会を生きる私たちに、真の「心の平穏」をもたらしてくれる、画期的な一冊です。

本書で紹介されている、ブッダの合理的な考え方と実践方法を生活に取り入れることで、私たちは、以下のような変化を実感できるでしょう。

- ストレスが軽減され、心が穏やかになる

- 人間関係が改善する

- 集中力が高まり、仕事のパフォーマンスが向上する

- 自分の人生を、より自由に、豊かに生きられるようになる

「反応しない」生き方への第一歩を踏み出すために、まずは本書を手に取ってみてください。

そして、本書で紹介されている方法の中から、自分ができそうなものを、一つ、二つ選んで、日常生活の中で、少しずつ実践してみてください。継続することで、必ず、あなたの心に、変化が訪れるはずです。

コメント