「失敗は成功のもと」という言葉は、誰もが一度は耳にしたことがあるでしょう。

発明王トーマス・エジソンもこの言葉を体現した人物の一人です。

しかし、頭では理解していても、実際に失敗を恐れずに挑戦し続けることは容易ではありません。

そこで本記事では、アドラー心理学の視点を取り入れながら、「失敗は成功のもと」を実践し、失敗から真に学ぶ力を身につけるための具体的な方法を解説します。

「失敗は成功のもと」の真意とは?エジソンとの関係

「失敗は成功のもと」という、ことわざは、実は明確な起源はわかっていません。

しかし、この言葉を体現した人物として、発明王トーマス・エジソンの名前がよく挙げられます。

エジソン自身が「失敗は成功のもと」と、このままの言葉で発言したという記録は残っていませんが、

エジソンは、数えきれないほどの実験と失敗を繰り返した末に、多くの発明を成し遂げました。

例えば、電球を発明するまでには、何千回もの実験を行ったと言われています。

エジソンは、失敗について、次のような言葉を残しています。

「私は失敗したことがない。ただ、1万通りの、うまくいかない方法を見つけただけだ」

「私たちの最大の弱点は諦めることにある。成功するのに最も確実な方法は、常にもう一回だけ試してみることだ」

エジソンにとって失敗とは、成功に近づくためのプロセスであり、決してネガティブなものではありませんでした。

この姿勢こそが、「失敗は成功のもと」という言葉の真意を理解する鍵となります。

アドラー心理学が教える「失敗」の捉え方:成長の機会

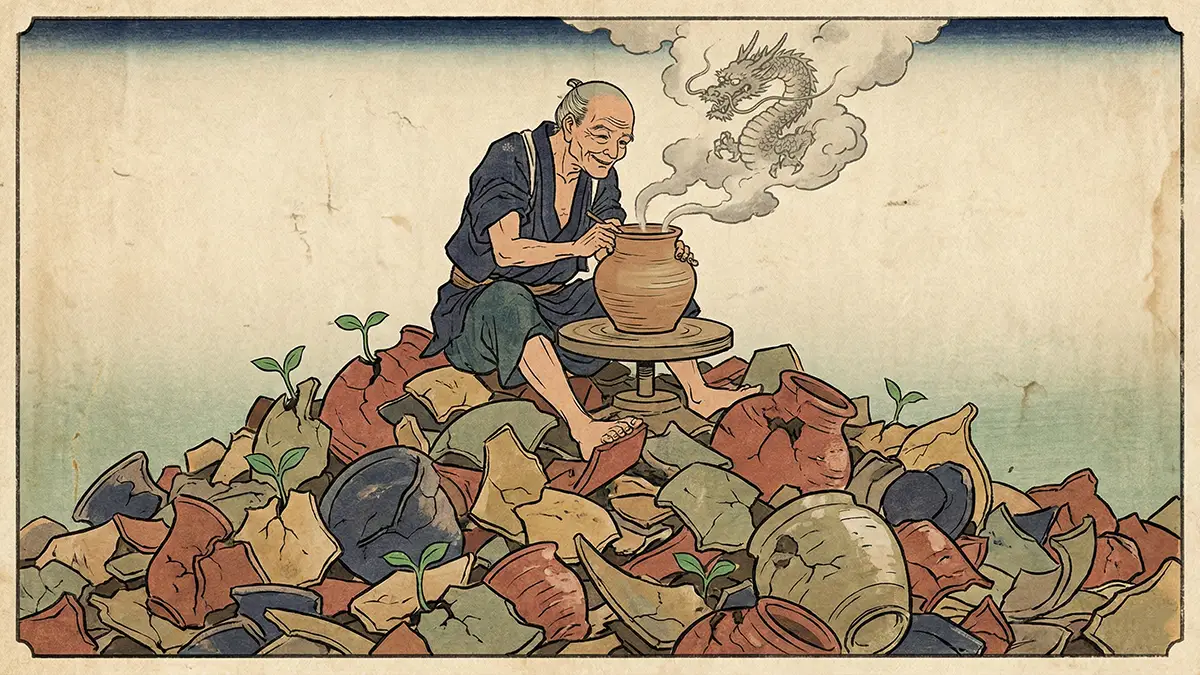

アドラー心理学では、失敗を「成長の機会」と捉えます。

失敗から学び、それを次に活かすことができれば、失敗は成功への大きなステップとなるのです。

これはまさにアドラーが言うところの「不完全である勇気を持つ」ということと繋がります。

完璧な人間などいません。誰しも失敗を経験します。

大切なのは、失敗を恐れず、そこから学びを得て成長していくことです。

失敗を恐れていては、チャレンジすることすらできなくなってしまいます。

アドラー心理学は、失敗を恐れず、前向きに挑戦する勇気を与えてくれるのです。

なぜ人は失敗を恐れるのか?劣等感と優越性の追求

アドラー心理学では、人が失敗を恐れる背景には、大きく分けて「劣等感」と「優越性の追求」という2つの心理があると説明します。

人は誰しも、何かしらの劣等感を持っています。

そして、それを克服し、より優れた存在になりたいという「優越性の追求」という欲求を持っています。

失敗を恐れるのは、失敗することで自分の劣等感が刺激されたり、優越性を追求する目標が達成できなかったりすることへの恐れです。

つまり、プライドが傷つくのが怖いのです。

しかし、アドラーは劣等感は人間にとって自然な感情であり、成長の原動力となるのだと言っています。

劣等感をバネに、「次はこうしてみよう」「もっとうまくやろう」と努力することで、人は成長していくことができるのです。

「失敗は成功のもと」を実践!アドラー流 失敗の活かし方

では、具体的にどのようにすれば、失敗を成功につなげることができるのでしょうか?

ここでは、アドラー心理学の「課題の分離」と「共同体感覚」の考え方を活用し、失敗を成功につなげる方法を解説します。

課題の分離:他人の評価を気にしすぎない

「課題の分離」とは、自分の課題と他人の課題を切り分けることです。

失敗した時、その結果は自分の課題です。

しかし、その結果を他人がどう評価するかは、他人の課題です。他人の評価を気にしすぎず、自分の課題に集中することが大切です。

例えば、仕事でミスをしてしまった場合、ミスをしたという事実は自分の課題です。

しかし、そのミスに対して上司がどう思うか、同僚がどう評価するかは、上司や同僚の課題です。

他人の評価を気にしすぎて萎縮してしまうのではなく、「なぜミスをしたのか」「どうすれば次はうまくいくのか」という自分の課題に集中することで、成長につなげることができます。

共同体感覚:失敗を他者貢献の視点から捉える

「共同体感覚」とは、他者への関心や貢献意欲のことです。

失敗を恐れるあまり、自分のことばかりに意識が向いてしまうことがあります。

しかし、自分の失敗が他者にどのように役立つかを考えることで、失敗を前向きに捉えることができるようになります。

例えば、あなたの失敗談を聞いて、同じ失敗を回避できた人がいるかもしれません。

失敗から得た学びを周囲と共有することで、他者に貢献し、自分自身の成長にもつながるのです。

エジソンは、失敗から発明へとつなげました。

失敗は彼にとって、世界に貢献するチャンスだったと、考えることもできます。

自分の失敗経験をオープンに語ることで、同じような課題に直面している人を勇気づけることもできるでしょう。

失敗を自分だけのものにせず、共同体全体で共有することで、より大きな学びと成長が生まれるのです。

アドラーが説く「失敗から学ぶ力」:人は失敗を通じてしか学ばない

「人は失敗を通じてしか学ばない。失敗を経験させ、自ら『変わろう』と決断するのを見守るのだ。」

これは、オーストリア出身の心理学者であり、現代のパーソナリティ理論や心理療法を確立した、アルフレッド・アドラーの言葉です。

アドラーは、人は失敗から最も多くを学ぶと考えています。

なぜなら、失敗は「自分のやり方ではうまくいかない」ということを、身をもって教えてくれるからです。

頭で理解するだけでなく、実際に経験することで、人は初めて「変わろう」と決意し、成長できるのです。

例えば、自転車の練習を想像してみてください。

何度か転んで、痛い思いをすることで、「こうすればバランスを崩すんだ」「こうすれば転ばずに済むんだ」ということを、体で覚えていきますよね。

失敗は、自分自身と向き合い、自分の行動を振り返る貴重な機会を与えてくれます。

失敗を恐れずに、むしろ成長のチャンスと捉えることが大切です。

「結末を体験させる」ことの重要性:自ら学ぶ力を育む

アドラーは「結末を体験させる」ことが大切だと言っています。

これは、自分の行動がどのような結果をもたらすかを、実際に経験させるということです。

例えば、子供がおもちゃを片付けない場合、頭ごなしに叱るのではなく、片付けないことでどんな困ったことが起きるかを、子供自身に体験させるのです。

おもちゃが散らかって遊びたい時にすぐに見つからなかったり、なくしてしまったりする「困った」経験を通じて、子供は「片付けた方がいいんだな」と自ら学ぶのです。

これは仕事でも同じことが言えます。例えば、部下がいつも締切を守れない場合、頭ごなしに叱るのではなく、締切を守らないことでどんな問題が起きるかを部下自身に体験させるのです。

締切を守らないと、プロジェクト全体が遅延したり、クライアントに迷惑をかけたりする経験を通じて、部下は「締切を守ることの大切さ」を身をもって学ぶのです。

失敗を経験させる3つの具体例:実践的なアプローチ

ここでは、失敗を経験させることの重要性を理解するために、具体的な例を3つ挙げてみましょう。

具体例① 子供が宿題をやらない場合:自己責任を学ぶ

子供がなかなか宿題をやろうとしない時、「早く宿題をやりなさい!」と頭ごなしに叱るのではなく、宿題をやらないことでどんな困ったことが起きるかを、子供自身に体験させましょう。

例えば、宿題をやらなければ、学校の授業についていけなくなったり、先生に注意されたりしますよね。

そうした経験を通じて、子供は「宿題をやっておいた方が、自分にとって良いんだな」と学びます。

具体例② 部下が報告を怠る場合:チームワークの大切さを知る

部下がなかなか仕事の進捗を報告してくれない時、「ちゃんと報告してくれなきゃ困る!」と責めるのではなく、報告を怠ることでどんな問題が起きるかを部下自身に体験させましょう。

例えば、報告がないと、上司は仕事の進捗を把握できず適切な指示を出せませんよね。

その結果、プロジェクト全体が遅延したり、ミスが発生したりするかもしれません。

そうした経験を通じて、部下は「きちんと報告した方が、仕事がスムーズに進むんだな」と学びます。

具体例③ 友人が時間にルーズな場合:相手への思いやりを育む

友人がいつも待ち合わせに遅れてくる時、「また遅刻して!」と怒るのではなく、時間にルーズなことでどんな困ったことが起きるかを、友人自身に体験させましょう。

例えば、待ち合わせに遅れてくることで、予定していた映画に間に合わなかったり、レストランの予約時間に遅れてしまったりするかもしれません。

そうした経験を通じて、友人は「時間を守った方が、お互い気持ちよく過ごせるんだな」と学びます。

失敗を恐れずに任せる勇気:「任せるからできるようになる」

失敗させるのは、時に心配や不安を伴うかもしれません。

特に、仕事で大きな失敗をされたら困ると感じるのは当然です。

しかし、失敗を恐れて何も任せないでいると、人はいつまで経っても成長できません。大切なのは、失敗から学び、次に活かすことです。

もちろん、取り返しのつかないような大きな失敗は避けるべきです。

しかし、ある程度のリスクは許容して思い切って任せてみることが大切です。

「できるようになってから任せる」のではなく、「任せるからできるようになる」のです。

よくある質問:失敗に対する不安を解消する

Q:失敗した時に、どうしても自分を責めてしまいます。どうすればいいですか?

A:自分を責めるのではなく、「何が原因で失敗したのか」「次はどうすればうまくいくか」を客観的に分析しましょう。そして、「今回はうまくいかなかったけれど、次はこの経験を活かして頑張ろう」と、自分自身を勇気づけることが大切です。アドラーは、自分を勇気づけることの重要性を説いています。

Q:失敗を恐れずに、新しいことに挑戦するにはどうすればいいですか?

A:小さな目標を立て、それを達成する経験を積み重ねましょう。「完璧にやらなければ」と気負いすぎず、「まずはやってみよう」という軽い気持ちで始めることも大切です。そして、もし失敗しても、「これも経験」と前向きに捉えることが大切です。「小さな一歩を踏み出す勇気を持つことが大切だ」と、アドラーは私たちを勇気づけてくれています。

Q:何度も同じ失敗をしてしまいます。どうすれば成長できますか?

A:失敗の原因を徹底的に分析し、同じ過ちを繰り返さないための対策を具体的に立てましょう。

また、自分のやり方だけに固執せず、他人の意見やアドバイスを積極的に取り入れることも効果的です。

失敗から学びを得て、成長する自分自身をイメージすることも大切です。

エジソンも、ただやみくもに実験を繰り返していたのではなく、失敗から学び、改良を重ねていったからこそ、成功を手にできたのです。

Q:失敗を経験させるのと、放任するのはどう違うのですか?

A:失敗を経験させるのは、子供や部下の自立を促すための教育的な意図があります。

一方、放任は単に何も関与しない、無責任な態度です。失敗を経験させた後は、一緒に振り返りを行い、どうすれば良かったのか、次はどうすればうまくいくのかを一緒に考えることが大切です。

Q:失敗を経験させることが、必ずしも正しいとは限らないのでは?

A:はい、その通りです。状況によっては、失敗を経験させることが適切でない場合もあります。

例えば、命に関わるような危険な状況や、取り返しのつかない失敗につながる可能性がある場合は、事前にしっかりと説明し、失敗を未然に防ぐ必要があります。

大切なのは、状況に応じて適切な対応を選択することです。

まとめ:実践に向けて

「失敗は成功のもと」という言葉には、私たちの挑戦を後押しする深い知恵が込められています。

エジソンが示したように、失敗を恐れずに挑戦する姿勢、そしてアドラー心理学が説く、失敗を成長の機会と捉え、そこから学びを得る力は、私たちがより豊かな人生を送るための重要な鍵となるでしょう。

他人の評価を過度に気にすることは、挑戦する勇気を奪いかねません。

課題を適切に分離し、自分自身の成長に焦点を当てることで、より自由に挑戦できるようになります。また、失敗経験を共同体に還元することで、他者の成長にも貢献できます。

具体的な進め方として、失敗の原因を冷静に分析し、それに基づいた対策を立てることが重要です。

そして何より、自分自身を励まし、前向きな姿勢で挑戦し続けることです。

失敗は、自分自身を成長させるための貴重なチャンスです。

失敗を恐れず、果敢に挑戦し、失敗から学び、成長していく。そんな人生、ちょっとワクワクしませんか?

さあ、あなたも今日から、新たな一歩を踏み出し、失敗を恐れずに挑戦し、真の成功を目指してみませんか?

コメント