「なんだか毎日が満たされない…」

「自分は幸せとは言えないかも…」

そんな風に感じることはありませんか?

そして以下のような状況に心当たりはありませんか?

- 仕事でミスをして以来、自信を喪失してしまい、新しいことに挑戦できない。

- 職場の人間関係がうまくいかず、毎日会社に行くのが憂鬱。

- パートナーに家事や育児を任せきりで、自分は楽をしている。後ろめたい気持ちはあるが、どうしていいかわからない。

- 友人が楽しそうにしているのを見ると、素直に喜べず、嫉妬してしまう。

- いつも他人の顔色をうかがってしまい、自分の意見を言えない。

- 上司から理不尽な要求をされても、反論できず、いつも我慢している。

これらの悩みの根底には、あなたの心が発しているSOSかもしれません。

アルフレッド・アドラーは、人が幸せに生きるためには「他者への貢献」が不可欠だと説きました。

そして、それができない人には共通するパターンがあると言うのです。

この記事では、アドラー心理学に基づいて「幸せになれない人」に当てはまる4つのパターンと、そこから抜け出すための具体的な方法を、わかりやすく解説します。

アドラー心理学における「幸せ」のカギとは?

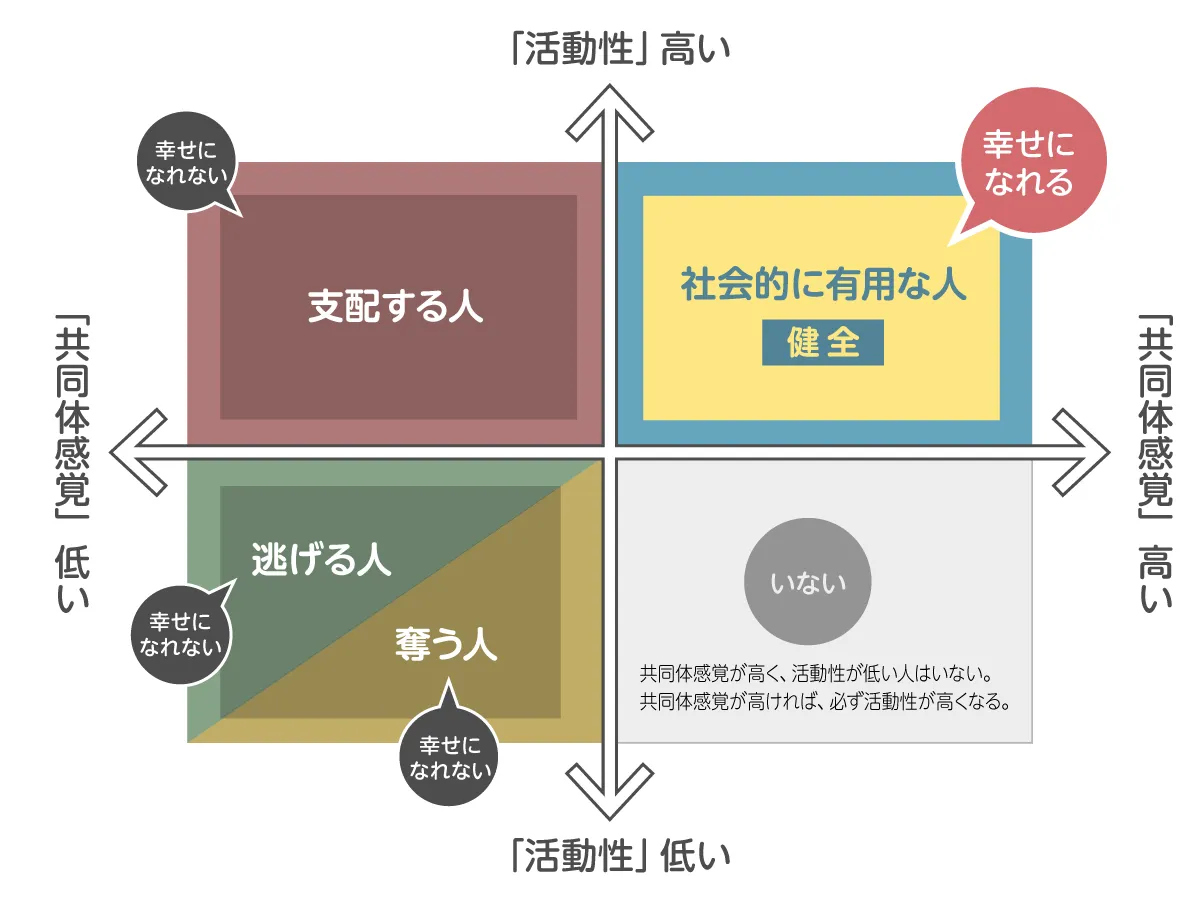

ちゃんこ先生:アドラーは、人間の幸福は「共同体感覚」と「活動性」の2つの軸によって決まると考えました。

ちゃんこ先生:まず、共同体感覚から説明しましょう。

「共同体感覚」とは、他者への関心や共感、自分が社会や他人に貢献しているという感覚のことです。

この感覚が高い人は、自分のことだけでなく、他人の幸せも願い、積極的に社会に貢献しようとします。

レイコ:ふむふむ。 自分だけじゃなくて周りの人のことも大切に考えるってことですね。

ちゃんこ先生:その通りです。 そして、アドラーは「共同体感覚」が高い人は、必ず「活動性」も伴うと考えました。

つまり、共同体感覚が高ければ、活動性は必ず高くなる。

だから共同体感覚が高くて、活動性が低い人というものは存在しないのです。

レイコ:活動性、ですか?

ちゃんこ先生:「活動性」とは、目標に向かって積極的に行動する力のことです。

共同体感覚の高い人は、他者に貢献するために自ら進んで行動を起こすのです。

レイコ:なるほど!

良いことを思いついても行動に移さないと意味がないですもんね。

ちゃんこ先生:おっしゃる通りです。

そして、アドラーは、この「共同体感覚」と「活動性」の組み合わせによって、人のタイプを4つに分類しました。

その中でも、共同体感覚が低い「奪う人」「支配する人」「逃げる人」は、幸せになれないといっています。

4つ目は、共同体感覚が高く、活動性も高い人です。

この人たちは「社会的に有用な人」と言え、健全であり、幸せになれる人です。

レイコ:4つのパターンですか。 私はどのタイプでしょう?? …ちょっと不安です。

ちゃんこ先生:大丈夫です。 これから詳しく見ていきましょう。

自分がどのタイプに当てはまるのかを知ることは、幸せへの第一歩ですよ。

幸せになれない人の特徴:

① 支配する人

ちゃんこ先生:まずは、「支配する人」です。

このタイプは、共同体感覚は低いのですが、活動性は高い。

つまり、自分の利益のために、他人をコントロールしようと積極的に行動する人です。

レイコ:うわぁ、一番関わりたくないタイプですね…。

ちゃんこ先生:そうですね。 例えば、自分の意見を押し通すために、周りの人にきつく当たったり、圧力をかけたりする人などがこのタイプに当てはまります。

支配する人の具体例

レイコ:具体的には、どんな人がいますか?

ちゃんこ先生:そうですね。サークルや職場で、自分の意見が通らないとすぐに不機嫌になる人や自分の思い通りになるまでしつこく要求する人などですね。

他にも、恋人を束縛したり、モラハラをする人も「支配する人」と言えるでしょう。

レイコ:私の友人にもいるかも…。 思い通りにならないとずっと愚痴を言ってくるんです。

ちゃんこ先生:それはお辛いですね。 しかし、本人は自分が「支配する人」だとは思っていないことも多いのです。

幸せになれない人の特徴:

② 奪う人

ちゃんこ先生:次に、「奪う人」です。

このタイプは、共同体感覚が低く、活動性も低い。

つまり、他者への関心が薄く、自分から積極的に行動することもありません。

レイコ:具体的にはどんな人ですか?

ちゃんこ先生:例えば、いつも人から何かをしてもらうことを当然と思い、感謝の気持ちを持たない人です。

さらに、自分を支援してくれない人を恨んだり、怒ったりすることもあります。

レイコ:あぁ、いますね。 そういう人。

ちゃんこ先生:そのような態度では、当然、良好な人間関係を築くことは難しいでしょう。

結果的に、孤立してしまい、幸福感を得にくくなります。

奪う人の具体例

レイコ:身近な例だと、どんな感じでしょうか?

ちゃんこ先生:そうですね。 例えば、仕事の成功を自分の手柄だけにする人や、親のすねをかじり続ける人、パートナーに家事や育児を押し付けて自分は楽をしている人なども、この「奪う人」のタイプに当てはまるでしょう。

レイコ:あ、それ、私、子どもについやってしまっているかも…。

ちゃんこ先生:気づいた時が変わり時です。 少しずつ意識して行動を変えていけば良いのです。

幸せになれない人の特徴:

③ 逃げる人

ちゃんこ先生:最後に、「逃げる人」です。

このタイプは、共同体感覚も活動性も共に低く、社会との関わりを避けて、自分の殻に閉じこもってしまう人です。

レイコ:人と関わるのが面倒で、引きこもってしまうような人ですか?

ちゃんこ先生:その通りです。 対人関係で傷つくことを恐れて最初から人との関わりを避けようとするのです。

アドラーは、神経症患者もこのタイプに分類しました。

逃げる人の具体例

レイコ:例えば、どんな状況でしょうか?

ちゃんこ先生:就活や仕事がうまくいかなくて、そのまま引きこもりになってしまった人や、いじめやパワハラが原因で不登校や出社拒否になるケースも「逃げる人」の例と言えるでしょう。

レイコ:そういえば、昔の自分もそうだったかもしれません。

仕事のストレスがひどくて、会社を辞めてしばらく家にこもっていました。

ちゃんこ先生:今はそこから抜け出しているのですね。 素晴らしいことです。

「逃げる人」は、自分を守るために、社会との関わりを断ってしまうのですが、それでは根本的な解決にはならず、幸せを遠ざけてしまうのです。

では、どうすれば幸せになれるのか?

アドラー心理学が示す解決策

ちゃんこ先生:では、どうすれば幸せになれるのでしょうか?

アドラーは、「他者への貢献」こそが、幸福への唯一の道だと説いています。

レイコ:他者への貢献、ですか?

ちゃんこ先生:ええ。 他者に貢献することで、「共同体感覚」が高まり、「活動性」も上がり、人は健全な状態に近づくのです。

これがアドラーの考える幸福への道筋であり、4つのパターンで言えば「社会的に有用な人」です。

レイコ:具体的には、どうすればいいんですか?

ちゃんこ先生:まずは、身近な人に感謝の気持ちを伝えたり、困っている人がいたら助けたりすることから始めてみましょう。

ボランティア活動に参加するのも良いですね。

共同体感覚を高めるための具体的な方法

レイコ:他には、どんな方法がありますか?

ちゃんこ先生:例えば、相手の立場に立って物事を考える、自分の意見を押し付けずに、相手の意見にも耳を傾ける、といったことも共同体感覚を高めるためには重要です。

レイコ:なるほど。 他者への貢献を意識することで自分自身の幸福にもつながるんですね。

ちゃんこ先生:その通りです。

「奪う人」「支配する人」「逃げる人」のままでいては、いつまで経っても幸せを掴むことはできません。

共同体感覚を高め、社会と積極的に関わり、「社会的に有用な人」を目指すことが大切なのです。

アドラーは、「自分のことばかり考えていてはいけない」と述べています。

自分のことばかり考えるのではなく、周りの人々に目を向け、貢献することで、きっとあなたの人生はより豊かで幸せなものになることでしょう。

まとめ

ちゃんこ先生:アドラーの言葉は、一見厳しく聞こえるかもしれませんが、実は、私たちが幸せに生きるためのヒントが詰まっています。

「奪う」「支配する」「逃げる」という行動は、自分自身を苦しめるだけでなく、周りの人々も不幸にします。 「社会的に有用な人」を目指し、他者へ貢献し、共同体感覚を育むことで、真の幸せを掴みましょう。

自分のことばかり考えているだけでは、人は幸せになれません。

周囲の人へ貢献し、共同体感覚を育むことが幸福への唯一の道なのです。

コメント