現代社会は、ストレスや不安、人間関係の悩みなど、心の健康を脅かす要因に満ち溢れています。

「なぜかイライラする」

「いつも同じ失敗を繰り返してしまう」

「頑張っているのに満たされない」

「漠然とした将来への不安を感じる」

「もっと自分らしく生きたい」

…もしかしたら、あなたもこんな心のモヤモヤを抱えながら、日々を過ごしているのではないでしょうか?

実は、そのモヤモヤの裏には、あなたの気づいていない「深層心理」が隠れているかもしれません。

深層心理学は、普段は意識されない心の奥底の働きを解き明かし、私たちがより良く生きるためのヒントを与えてくれる学問です。

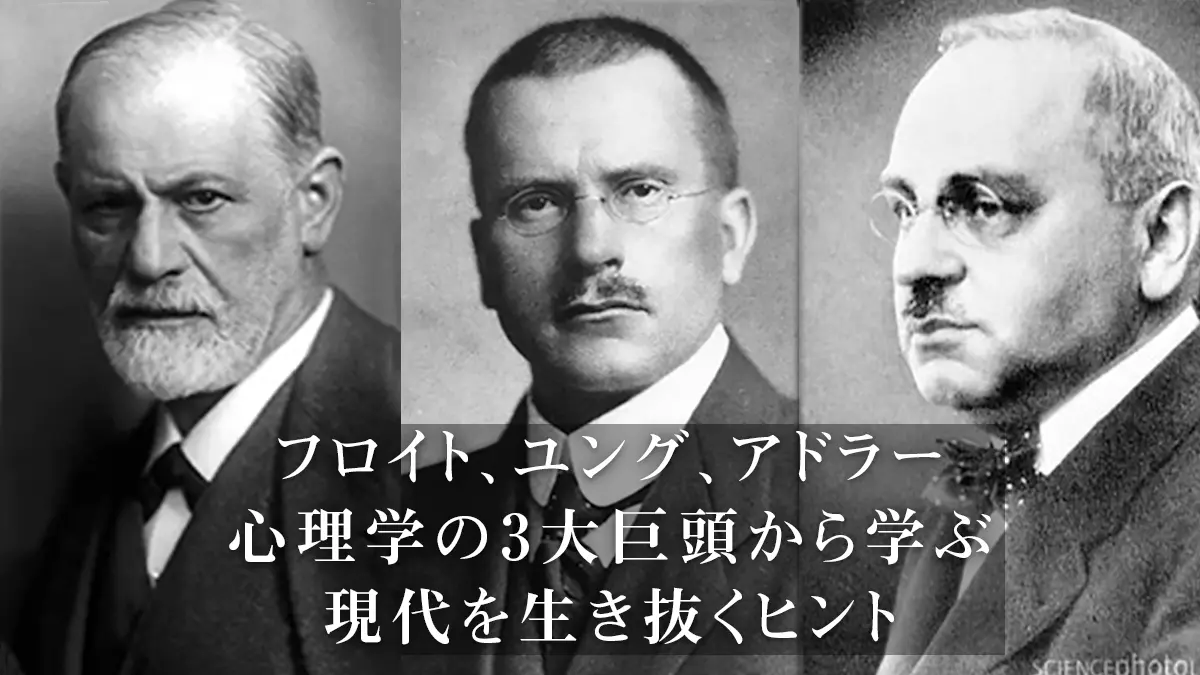

本記事では、深層心理学の3大巨頭、フロイト、ユング、アドラーの理論を比較しながら、彼らの思想が現代社会に生きる私たちにどのような気づきを与えてくれるのかを解説します。

さらに、それぞれの理論を日常生活に活かす方法についても、具体的な事例を交えて詳しく掘り下げていきます。

この記事を読めば、あなたの心のモヤモヤの正体がわかり、毎日をより前向きに生きるヒントが見つかるはずです。

三者三様の「心の地図」:フロイト、ユング、アドラーは何を発見したのか?

フロイト、ユング、アドラーは、それぞれ異なる視点から人間の心を探求し、深層心理学の発展に大きく貢献しました。

彼らの理論は、現代の心理学やカウンセリングの基礎となっているだけでなく、私たちの日常生活にも深く関わっています。

ここでは、3大巨頭それぞれの「心の地図」を、初心者にもわかりやすく解説していきます。

フロイト:心の闇に光を当てた、「無意識」の発見者〜精神分析の父

精神分析の創始者であるフロイトは、人間の心の大部分は、本人も気づいていない「無意識」によって占められていると考えました。彼は、無意識を、抑圧された欲望や過去のトラウマなどが渦巻く、いわば「心の地下室」のようなものと捉えました。

フロイトを理解するキーワード

- 無意識: 普段は意識されない心の領域。抑圧された感情や記憶が蓄えられている。

- 例:意識という名の海に浮かぶ、氷山の一角。水面下には巨大な無意識が隠れている。

まるで、海に浮かぶ氷山のように、私たちが意識できるのは、ほんの一部に過ぎず、水面下には巨大な無意識の世界が広がっています。

- 例:意識という名の海に浮かぶ、氷山の一角。水面下には巨大な無意識が隠れている。

- 精神分析: 自由連想法や夢分析などを通して、無意識を探求する治療法。

- 例:心の探偵のように、無意識の痕跡を辿り、心の謎を解き明かす。

患者が自由に思い浮かぶ言葉を語る「自由連想法」や、夢に現れるシンボルを読み解く「夢分析」などを通して、無意識にアクセスし、心の奥底に潜む問題を探っていきます。

- 例:心の探偵のように、無意識の痕跡を辿り、心の謎を解き明かす。

- エス(イド): 本能的な欲求の源。快楽原則に従う。

- 例:生まれたばかりの赤ちゃんのように、自分の欲求を満たすことだけを求める。

食欲、性欲など、人間が生まれながらに持つ本能的なエネルギーの源です。

- 例:生まれたばかりの赤ちゃんのように、自分の欲求を満たすことだけを求める。

- 自我(エゴ): 現実との調整役。現実原則に従う。

- 例:エスと超自我のバランスを取りながら、現実社会に適応しようとする。

本能のままに行動するエスを抑え、現実社会で適切に行動できるように調整する役割を担います。

- 例:エスと超自我のバランスを取りながら、現実社会に適応しようとする。

- 超自我(スーパーエゴ): 良心や道徳観。親や社会から取り入れた規範に従う。

- 例:心の中の裁判官のように、自分の行動を監視し、善悪を判断する。

「~すべき」「~してはいけない」といった、社会的なルールや道徳観を内面化した存在です。

- 例:心の中の裁判官のように、自分の行動を監視し、善悪を判断する。

フロイトの理論の身近な例

あなたが、仕事で大きなミスをしてしまったとします。

頭では「仕方ない」と割り切ろうとしても、なぜか強い罪悪感や自己嫌悪に苛まれてしまう…。

これは、あなたの無意識の中に、過去の失敗体験や、親から厳しく叱られた記憶などが抑圧されており、それがミスの発覚をきっかけに、意識に上がってきたからかもしれません。

ユング:人類共通の「心の原型」を提唱した、分析心理学の開拓者〜魂の探求者

フロイトの弟子でありながら、独自の理論を展開したのがユングです。

彼は、世界中の神話や伝説、夢などに共通するパターンを発見し、人間の心には、個人の経験を超えた、人類共通の「集合的無意識」が存在すると考えました。

ユングを理解するキーワード

- 集合的無意識: 人類共通の心理的基盤。個人的無意識よりも深い層にある。

- 例:個人の経験を超えた、人類が共有する心の遺産。 人類が長い歴史の中で培ってきた、普遍的な心のパターンが蓄積されている領域です。

- 元型(アーキタイプ): 集合的無意識に存在する、普遍的なイメージや行動パターン。

- 例:神話や物語に登場する典型的なキャラクターや、人生の節目における重要な出来事など。

「老賢者」「英雄」「影(シャドウ)」など、世界中の神話や物語に共通して登場する典型的なキャラクターは、元型の表れと考えられます。

- 例:神話や物語に登場する典型的なキャラクターや、人生の節目における重要な出来事など。

- ペルソナ: 社会的な仮面。

- 例:職場での自分、友人との自分、家族との自分など、状況に応じて使い分ける役割。

私たちは、社会生活を送る上で、様々な「仮面」を使い分けています。

- 例:職場での自分、友人との自分、家族との自分など、状況に応じて使い分ける役割。

- シャドウ: 抑圧された、自分自身の影の部分。

- 例:自分が認めたくない、ネガティブな側面。怒り、嫉妬、劣等感など。

普段は意識から抑圧されている、自分の暗い側面です。

- 例:自分が認めたくない、ネガティブな側面。怒り、嫉妬、劣等感など。

- アニマ/アニムス: 男性の無意識の中の女性性/女性の無意識の中の男性性。

- 例:男性が持つ優しさや感受性、女性が持つ強さや論理性など。

男性は、無意識の中に女性的な側面(アニマ)を持ち、女性は無意識の中に男性的な側面(アニムス)を持つと、ユングは考えました。

- 例:男性が持つ優しさや感受性、女性が持つ強さや論理性など。

- 自己(セルフ): 意識と無意識を含む、全体的な自己。

- 例:人生をかけて到達すべき、最も完全な自己の姿。

ユング心理学では、自己実現、つまり、自分自身の可能性を最大限に開花させることが、人生の目標とされています。

- 例:人生をかけて到達すべき、最も完全な自己の姿。

ユングの理論の身近な例

あなたが、転職を考えているとします。

しかし、なかなか自分に合った仕事が見つからず、将来への不安を感じている…。

これは、あなたの「ペルソナ」(社会的な仮面)と「自己」(本当の自分)との間にズレが生じているからかもしれません。

ユングのタイプ論(外向/内向、思考/感情、感覚/直観)などを活用して、自分自身の性格や価値観を深く理解することで、本当にやりたい仕事、自分に合った生き方が見えてくるかもしれません。

アドラー:未来志向で、勇気と共同体感覚を重視した、個人心理学の先駆者〜人間関係の心理学者

アドラーは、人間の行動を理解する鍵は「未来」にあると考えました。

彼は、誰もが持つ「劣等感」を、ネガティブなものとは捉えず、むしろそれを克服しようとする努力が、人間を成長させる原動力になると考えました。

アドラーを理解するキーワード

- 劣等感: 誰もが持つ、自分は劣っているという感覚。成長の原動力となる。

- 例え:他人と自分を比較して、「自分はダメだ」と感じる気持ち。

アドラーは、劣等感は、人間が成長するために必要な、自然な感情であると考えました。

- 例え:他人と自分を比較して、「自分はダメだ」と感じる気持ち。

- 共同体感覚: 他者と協力し、社会に貢献したいという感覚。

- 例え:自分が社会の一員であるという意識を持ち、他者と支え合いながら生きていくこと。

アドラー心理学では、共同体感覚を持つことが、幸福な人生を送るために重要であるとされています。

- 例え:自分が社会の一員であるという意識を持ち、他者と支え合いながら生きていくこと。

- ライフスタイル: 個人が持つ、人生に対する基本的な態度や信念。

- 例え:自分の人生をどのように生きるか、その指針となるもの。

幼少期の経験などを通して形成され、その人の思考や行動のパターンに影響を与えます。

- 例え:自分の人生をどのように生きるか、その指針となるもの。

- 勇気づけ: 他者の可能性を信じ、励ますこと。

- 例え:相手の努力を認め、前向きな言葉をかけることで、自信を持たせる。

アドラー心理学では、他者を勇気づけることが、良好な人間関係を築くために重要であるとされています。

- 例え:相手の努力を認め、前向きな言葉をかけることで、自信を持たせる。

- 目的論: 人間の行動は、過去の原因ではなく、未来の目標によって決定されるという考え方。

- 例え:過去のトラウマに縛られるのではなく、未来に目を向けて、なりたい自分を目指す。

アドラーは、人間は、自分の意思で未来を選択し、人生を創造していくことができると考えました。

- 例え:過去のトラウマに縛られるのではなく、未来に目を向けて、なりたい自分を目指す。

アドラーの理論の身近な例

あなたが、子育てに悩んでいるとします。子どもが言うことを聞かず、ついイライラして怒鳴ってしまう…。

これは、あなたの「ライフスタイル」(人生に対する基本的な態度)に、「子どもは親の言うことを聞くべきだ」という信念が強くあるからかもしれません。

アドラー心理学の「勇気づけ」の視点を取り入れ、「どうしたら子どもが自ら進んで行動してくれるだろうか?」と考えることで、子どもとの関係が改善するかもしれません。

現代社会を生き抜くためのヒント:深層心理学を実践的に活用する

フロイト、ユング、アドラーの理論は、一見難解に思えるかもしれませんが、実は私たちの日常生活に深く関わっています。ここでは、彼らの理論を現代社会で実践的に活用するためのヒントをさらに詳しく掘り下げて紹介します。

仕事でのコミュニケーションを円滑にする:相手の心を理解し、より良い関係を築く

フロイト式思考:相手の無意識の感情に目を向ける

相手の言動の裏にある無意識の感情を理解することで、より深いレベルでのコミュニケーションが可能になります。

- 部下のミスを、成長の機会と捉える

- 部下がミスをした際に、頭ごなしに叱責するのではなく、その背後にある不安やプレッシャーに気づき、寄り添うことが大切です。

- たとえば、「最近、何か悩んでいることはある?」「仕事で困っていることがあれば、いつでも相談してね」などと声をかけ、部下が安心して話せる環境を作ることが重要です。

- さらに、部下の過去の経験や家庭環境などを理解することで、ミスの原因をより深く理解し、適切な対応を取ることができるでしょう。そうすることで、部下はあなたを信頼し、より良い関係を築くことができるでしょう。結果として、部下のモチベーションの向上、そして、部署の成果、会社の利益へと繋がります。

- 感情の転移に気をつける

- クライアントや同僚が、あなたに対して、過去の重要な人物(親やパートナーなど)への感情を向けることがあります(転移)。

- これを理解することで、相手の言動に振り回されず、冷静に対処することができます。

例えば、クライアントがあなたに過剰な期待を寄せたり、逆に反抗的な態度を取ったりする場合、それはあなた自身に対するものではなく、過去の人物への感情が投影されている可能性があるのです。

ユング式思考:チームメンバーの個性を理解し、強みを活かす

チームメンバーそれぞれの個性(元型)を理解することで、適材適所の人材配置や、効果的なチームビルディングが可能になります。

- 適材適所の人材配置

- たとえば、リーダーシップを発揮するタイプ、分析が得意なタイプ、創造性に富んだタイプなど、それぞれの強みを活かすことが重要です。

- 「英雄」タイプの人には、プロジェクトのリーダーを任せ、「賢者」タイプの人には、戦略立案やアドバイスを求めるなど、個々の能力に応じた役割分担を心がけましょう。

- また、チームメンバーの「シャドウ」(抑圧された側面)にも目を向け、互いに補い合えるような関係性を築くことが大切です。

- タイプ論を活用する

- ユングのタイプ論(外向/内向、思考/感情、感覚/直観)を理解することで、メンバー間のコミュニケーションスタイルや意思決定プロセスの違いを理解し、円滑なチーム運営に役立てることができます。

例えば、外向的な人は、会議で積極的に発言することを好み、内向的な人は、じっくり考えてから発言することを好みます。

こうした違いを理解することで、会議の進め方を工夫したり、個別に意見を聞いたりするなどの配慮ができ、チーム全体のパフォーマンス向上に繋がります。

- ユングのタイプ論(外向/内向、思考/感情、感覚/直観)を理解することで、メンバー間のコミュニケーションスタイルや意思決定プロセスの違いを理解し、円滑なチーム運営に役立てることができます。

アドラー式思考:勇気づけで、モチベーションを高める

建設的なフィードバックと勇気づけを意識することで、モチベーションの高い職場環境を構築できます。

- 具体的なフィードバックと、成長への期待を伝える

- たとえば、部下の努力を認め、具体的な改善点を指摘しつつ、成長への期待を伝えることが大切です。

- 「今回のプレゼンは、構成がとても良くできていたね。次は、データの説明をもう少し詳しくすると、さらに説得力が増すと思うよ。期待しているよ!」などと、具体的なフィードバックと励ましの言葉を伝えましょう。

- また、部下が目標を達成した際には、その成果を認め、共に喜ぶことで、さらなるモチベーション向上につなげることができます。

- 共同体感覚を育む

- 職場を、単なる仕事の場ではなく、互いに協力し、成長し合える「共同体」として捉えることで、メンバーの帰属意識やモチベーションを高めることができます。

チームで目標を共有し、達成に向けて協力し合う文化を醸成することで、一人ひとりが組織への貢献を実感できるようになり、仕事へのやりがいも高まります。

- 職場を、単なる仕事の場ではなく、互いに協力し、成長し合える「共同体」として捉えることで、メンバーの帰属意識やモチベーションを高めることができます。

子育てに活かす:子どもの心を理解し、健やかな成長をサポートする

フロイト式思考:子どもの感情表現を受け止め、安心できる環境を整える

子どもの感情表現をありのまま受け止め、安心できる環境を整えることが重要です。

- 子どもの気持ちに共感し、言葉で表現する練習をサポート

- たとえば、子どもが泣いたり怒ったりしたときに、その感情を否定するのではなく、「悲しかったんだね」「悔しかったんだね」と共感的に寄り添うことが大切です。

- 子どもの話にじっくりと耳を傾け、感情を言葉で表現することを促しましょう。

- また、子どもが安心して過ごせるように、家庭内のルールを明確にし、一貫性のある態度で接することも重要です。

- 無意識の影響を理解する

- 子どもの不可解な行動の背後には、無意識の欲求や葛藤が隠れていることがあります。

たとえば、赤ちゃん返りや指しゃぶりなどは、不安や寂しさの表れかもしれません。

こうした行動を頭ごなしに叱るのではなく、その背景にある子どもの気持ちを理解しようと努めることが大切です。

- 子どもの不可解な行動の背後には、無意識の欲求や葛藤が隠れていることがあります。

ユング式思考:子どもの想像力や創造性を育む

子どもの想像力や創造性を育む遊びを大切にしましょう。

- 自由な発想を尊重し、一緒に遊ぶ

- たとえば、絵を描いたり、物語を作ったり、ごっこ遊びをしたりすることは、子どもの心の成長に役立ちます。

- 子どもの自由な発想を尊重し、一緒に遊ぶ時間を大切にしましょう。

- また、様々な物語や芸術作品に触れさせることで、子どもの感性を豊かに育むことができます。

- 元型を理解する

- 子どもが憧れるヒーローや、好きな物語には、その子の「元型」が反映されていることがあります。

それを理解することで、子どもの個性や将来の可能性が見えてくるかもしれません。例えば、正義感の強いヒーローに憧れる子どもは、「英雄」の元型を持っている可能性があります。

子どもの興味関心を尊重し、その可能性を伸ばすような環境を整えることが大切です。

- 子どもが憧れるヒーローや、好きな物語には、その子の「元型」が反映されていることがあります。

アドラー式思考:自立心を育む

子どもに適切な目標設定を促し、その達成を勇気づけることが大切です。

- 子どもの「自分でやりたい」気持ちを尊重し、サポートする

- たとえば、子どもが自分で決めた目標に向かって努力しているときには、その過程を認め、励ますことが重要です。

- 「頑張っているね」「前より上手になったね」などと、具体的な言葉で努力を認めましょう。

- また、失敗したときには、「次はきっとうまくいくよ」「一緒に頑張ろう」などと、勇気づけの言葉をかけることが大切です。

- 社会性を育む

- 子どもが、家族だけでなく、地域社会や学校など、より広い「共同体」の一員であることを意識できるように導きましょう。

ボランティア活動や地域行事への参加は、その良い機会となります。

子どもが、他者と協力したり、社会に貢献したりする経験を通して、「自分は役に立つ存在なんだ」という実感を持つことができれば、自己肯定感や、他者を思いやる気持ちも育まれるでしょう。

- 子どもが、家族だけでなく、地域社会や学校など、より広い「共同体」の一員であることを意識できるように導きましょう。

自己成長とメンタルヘルスケア:自分自身と向き合い、より良く生きる

フロイト式思考:自分の感情のパターンを理解し、無意識の葛藤に気づく

自分の感情のパターンを理解し、ストレスの原因となる無意識の葛藤に気づくことで、より効果的なセルフケアが可能になります。

- 日記を活用し、自分の感情を客観的に観察する

- たとえば、日記をつけることで、自分の感情の動きを客観的に観察することができます。

- 日記には、その日の出来事や感じたことを自由に書き留めましょう。

後で読み返すことで、自分の感情のパターンや、ストレスの原因となる出来事が見えてくることがあります。 - また、過去のトラウマ体験を思い出し、その時の感情を書き出すことで、心の整理がつき、トラウマの克服につながることもあります。

- 精神分析の活用

- 専門家の助けを借りて、精神分析を受けることも、自己理解を深める有効な手段です。

精神分析では、自由連想法や夢分析などを通して、無意識に抑圧された感情や記憶を探求していきます。

心の奥深くに潜む問題に気づくことで、長年の悩みから解放されるきっかけが得られるかもしれません。

- 専門家の助けを借りて、精神分析を受けることも、自己理解を深める有効な手段です。

ユング式思考:自分の内面と向き合い、自己理解を深める

夢や創造的活動を通じて、自分の内面と向き合い、自己理解を深めましょう。

- 創造的活動を通して、無意識からのメッセージを受け取る

- たとえば、絵を描いたり、音楽を聴いたり、詩を書いたりすることで、無意識からのメッセージを受け取ることができるかもしれません。

- 見た夢を記録し、その意味を考える「夢日記」をつけることも効果的です。

夢は、無意識からの重要なメッセージを伝えてくれることがあります。 - また、創作活動を通して、自分の内面を自由に表現することで、心の癒しや新たな自己発見につながることもあります。

- アクティブ・イマジネーション

- 意識的に想像力を働かせ、心の中に浮かぶイメージと対話することで、無意識の領域を探求する技法です。

例えば、静かな場所でリラックスし、心の中に浮かんでくるイメージを自由に展開させていきます。

そのイメージと対話したり、イメージの中で自由に動いたりすることで、無意識からのメッセージを受け取ったり、心の奥深くに眠っている問題に気づいたりすることができます。

- 意識的に想像力を働かせ、心の中に浮かぶイメージと対話することで、無意識の領域を探求する技法です。

アドラー式思考:生きがいのある人生を送る

明確な目標を設定し、社会貢献を意識することで、生きがいのある充実した人生を送ることができます。

- ボランティア活動などを通して、自己肯定感を高める

- たとえば、ボランティア活動に参加したり、地域社会に貢献したりすることで、自己肯定感が高まり、精神的な充足感を得ることができます。

- 自分のライフスタイルを見直し、将来の目標を明確にすることで、日々の生活にハリと充実感をもたらすことができます。

- また、目標達成に向けて努力する過程で、様々な困難に直面することもあるでしょう。

しかし、アドラー心理学では、困難を乗り越える力(勇気)を育むことを重視しています。

- 社会貢献の意識

- 自分のためだけでなく、他者や社会のために行動することで、より大きな幸福感を得られるというのがアドラーの考えです。

人は、誰かの役に立ったり、社会に貢献したりすることで、自分の存在意義を感じ、生きる喜びを得られるのです。

- 自分のためだけでなく、他者や社会のために行動することで、より大きな幸福感を得られるというのがアドラーの考えです。

- 自己受容と他者信頼

- 自分の弱さや不完全さを認め、受け入れること(自己受容)、そして他者を信頼し、協力関係を築くこと(他者信頼)が、健全なメンタルヘルスを維持するために重要であるとアドラーは説きます。

完璧な人間などいません。自分の弱さも含めて、ありのままの自分を受け入れることで、心が楽になり、他者との関係もより良いものになるでしょう。

- 自分の弱さや不完全さを認め、受け入れること(自己受容)、そして他者を信頼し、協力関係を築くこと(他者信頼)が、健全なメンタルヘルスを維持するために重要であるとアドラーは説きます。

まとめ:深層心理学は、人生の羅針盤

フロイト、ユング、アドラーの理論は、私たちに、自分自身の心と向き合い、より良く生きるためのヒントを与えてくれます。

彼らの思想は、時代を超えて、現代社会を生きる私たちに多くの示唆を与えてくれる、まさに「人生の羅針盤」と言えるでしょう。

フロイトは、無意識の領域に光を当て、私たちが過去の経験や抑圧された感情に囚われずに生きるための方法を示してくれました。

ユングは、人類共通の心の原型を通じて、私たちが自己実現へと向かうための道筋を示してくれました。アドラーは、未来志向の考え方と、勇気と共同体感覚の大切さを教えてくれました。

深層心理学を学ぶことは、自分自身を深く理解し、他者との関係性を改善し、より充実した人生を送るための第一歩となることでしょう。

■さらに学びたいあなたへ

- 関連サイト

■読者の皆さんへのメッセージ

深層心理学は、自分自身と向き合い、より良く生きるためのヒントを与えてくれる学問です。

今日からあなたも、深層心理学の学びを活かして、より充実した人生を送りましょう!

フロイト、ユング、アドラーの知見を、あなたの人生の羅針盤として、心の奥深くに眠る可能性を発見し、自分らしい人生を創造していってください。

この記事が、あなたの人生をより豊かにするきっかけとなることを願っています。

コメント